化粧品やボディケアグッズの記事などを読んでいると、「界面活性剤」という成分名が必ずといってよいほど出てきますよね?

界面活性剤は、「肌を傷める」「角質層を破壊する」「肌への刺激が強い」などと書かれていることが多いので、心配になる人も多いのではないでしょうか。

界面活性剤は、洗剤や洗顔料だけでなく、ほとんどの化粧品にも配合されており、衣料品から食品、工業用途と、様々なシーンで活用されています。

幅広い用途で使用される界面活性剤の種類は数千種類にも及び、今日も研究が続けられ、新しいものが次々と開発されています。

もはや生活に欠かせない存在となっている界面活性剤ですが、肌によい影響を与えないといわれる要因はどこにあるのでしょうか。

ここでは、界面活性剤の基礎知識と、3つの分類方法による各タイプの概要を解説します。

界面活性剤は化学合成物質なので、一見難しそうな化学用語も登場しますが、どれもわかりやすい説明を加えてあります。

目次

1. 界面活性剤の基礎知識

1-1. 親水性と親油性(疎水性)

1-2. 界面活性剤の代表的な働き

1-2-1. 吸着

1-2-2. 可溶化

1-2-3. 乳化

1-2-4. 洗浄

1-2-5. 分散安定化

1-2-6. 泡のコントロール

1-2-7. 濡れのコントロール

1-2-8. 消毒・抗菌作用

2. 水に溶けたときの性質による分類

2-1. アニオン界面活性剤

2-2. カチオン界面活性剤

2-3. 両性イオン界面活性剤

2-4. ノニオン界面活性剤

3. そのほかの分類

3-1. 分子の形による分類

3-2. 由来による分類

1. 界面活性剤の基礎知識

「界面」とは、気体と液体、気体と固体、液体と液体、液体と固体、固体と固体の境界面のことです。

とくに片方が気体の場合は、「表面」と呼びます。

グラスに水を目いっぱい注いだときに、水面がグラスよりも盛り上がる「表面張力」と呼ばれる現象は知っていますよね。

これは、液体が表面積をできるだけ小さくしようとする力によって起こります。

液体同士や、液体と固体が接触した場合にもこの力は働き、「界面張力」と呼ばれます。

「界面活性剤」とは、この界面張力を弱くする作用をもつ物質のことです。

1-1. 親水性と親油性(疎水性)

界面活性剤の分子の中には、水になじみやすいグループと、油になじみやすいグループがあります。

水になじみやすい(親水性)グループは「親水基」、油になじみやすい(親油性または疎水性)グループは「親油基」と呼ばれます。

界面活性剤の分子は通常、マッチ棒のような形をしており、頭の部分に親水基、軸の部分に親油基をひとつずつもっています。

界面活性剤の基本的な働きは、界面で、水の分子と接する側に親水基、油の分子と接する側に親油基を向けて分子が並び、水の分子と油の分子をつなぎとめることにあります。

1-2. 界面活性剤の代表的な働き

界面活性剤は、水と油を混ぜる目的で使われる場合には「乳化剤」、ものを洗う場合には「洗剤」、単にものを溶かす場合には「可溶化剤」、塗料などで安定的に顔料を分散させる場合には「分散剤」など、用途によっていろいろな呼び方をされます。

様々な用途に用いられる界面活性剤には、化粧品や洗剤などでよく知られる乳化以外にも、多くの働きがあります。

その代表的なものをあげてみましょう。

1-2-1. 吸着

界面活性剤は、水の中では油、空気、固体などの界面に「吸着」する性質があります。

この性質が界面活性剤の様々な働きのベースになっており、界面活性剤が界面に吸着すると、界面がいろいろな変化を起こします。

たとえば、表面が水となじまないプラスチックを界面活性剤の溶液の中に浸すと、プラスチックと水の界面に界面活性剤が吸着します。

このとき、界面活性剤の親水基は水のほうを向いて並び、親油基はプラスチックの表面にならびます。

その結果、プラスチックの表面は水となじみやすくなり、濡れやすい状態に変わるのです。

このように、界面活性剤が両側の物質をつなぎとめて、なじみをよくしている状態は、界面張力が下がったことになります。

吸着によってものが濡れやすくなるという働きで、これから解説するように、泡ができたり、乳化したり、分散状態がよくなったりします。

1-2-2. 可溶化

溶液中の界面活性剤が濃くなるにつれて界面張力が下がっていきますが、ある濃度以上になると、それ以上、親油基が界面に吸着できなくなって限界がおとずれます。

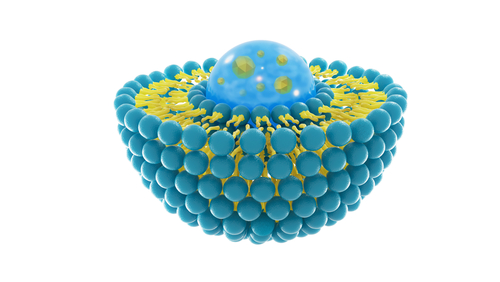

さらに濃度を上げていくと、もう使い道のない親油基は逃げ場がなくなり、界面活性剤の分子は溶液中で、親油基を内側、親水基を外側に向けて集まりだします。

この集合体を「ミセル」、ミセルができ始める濃度を「臨界ミセル濃度」と呼びます。

ミセルは、内部が油となじみやすい性質なので、水に溶けない油性の物質を内部に取り込むことができます。

この現象を「可溶化」とよびます。

界面活性剤の溶液に油を入れてふり混ぜたり、温めたりして透明になるのは、可溶化によるものです。

化粧品では、化粧水に脂溶性のビタミンや保湿剤、香料などを透明な状態で加えることに利用されています。

そのほか、ポリエステルやアクリルなどの化学繊維を水に溶けない染料で染める場合などにも利用されます。

1-2-3. 乳化

水と油は溶け合いませんが、界面活性剤を利用すると、油を細かい粒にして水中に均一に混ぜる、もしくは水を細かい粒にして油中に均一に混ぜることができます。

この現象を「乳化」と呼び、白く濁った状態を「エマルジョン(乳濁液)」と呼びます。

乳化は可溶化と似ていますが、油滴の大きさがミセルよりもはるかに大きいので、濁って見えるのです。

エマルジョンには、水中に細かい油滴が分散した「O/W型乳化」と、油中に細かい水滴が分散した「W/O型乳化」があります。

界面活性剤は、食品の乳化剤としても使われますが、牛乳は自然がつくり出した「O/W型乳化」のエマルジョンです。

牛乳の大部分は水で、その中に脂肪分が乳化分散しています。

バターは、牛乳を遠心分離して結晶化させ、脂肪分の多い部分を取り出して、食塩などを加えた後に固めたもので、少量の水を含んだ「W/O型乳化」のエマルジョンです。

食品に使われる界面活性剤は乳化剤と呼ばれ、乳製品や加工油脂のほか、菓子類、ベーカリー食品、麺類など多岐にわたって利用されています。

化粧品では乳液やクリーム、ファンデーション、クレンジング剤などに、乳化が利用されています。

1-2-4. 洗浄

界面活性剤のもっとも実用的な性質が「洗浄」です。

油汚れは、界面活性剤の「乳化作用」と「ローリングアップ作用」によって洗浄されます。

洗浄液の中の界面活性剤は、汚れの表面に親油基を向けて吸着し、「O/W型乳化」が起こります。

その後、界面活性剤は汚れがついていた物体に付着するので、ふたたび汚れがつくことを防止します。

油汚れの界面張力が低下し、球状になって物体から離れるのがローリングアップと呼ばれる現象です。

洗浄こそ、各種洗剤やボディソープ、シャンプーだけでなく、化粧品のクレンジング剤や洗顔料を支えている作用です。

肌のダメージを残さずにメイクを落とすためには、油になじんでメイクをすみやかに浮かせ、さらに水になじんで汚れが溶けた洗顔料をきれいに洗い流すことが求められ、親油性と親水性の両面をバランスよくもつ界面活性剤が必要になります。

1-2-5. 分散安定化

「分散」は、液体や気体の中に固体の粒子が散らばる現象です。

煤などの粒子を水の中に入れてふると、油と同じように粒子同士が集まって水と分離しようとします。

ところが、界面活性剤を入れてふると、粒子と水の界面に界面活性剤が吸着して、油のときと同じように均一に水中に分散させて、状態を安定させることができます。

乳化は、一部の油分が分離するといった不安定な要素もありますが、分散は安定します。

分散を中心として界面活性剤のいろいろな働きを活用している塗料の分野では、顔料の分散安定化が永遠のテーマともいわれており、次々と新しい技術や界面活性剤が開発されています。

化粧品では、マスカラやアイシャドー、ファンデーションなどに、分散安定化が利用されています。

1-2-6. 泡のコントロール

洗顔料の泡は、手と肌の間に入って摩擦を避け、こすらないようにして肌への刺激を抑える大事な役目があります。

さらに泡には、固体の粒子汚れなどを吸い取って包み込む働きや、洗浄液を広い面積に伸ばす働きもあります。

食器を洗うときなどに、スポンジでよく泡立てると汚れの落ちがいいのは、このためです。

しかし泡は、塗料、潤滑油、インク、製紙などの工程で発生すると障害になります。

1-2-7. 帯電防止作用

プラスチックや合成繊維は、静電気を帯びやすいので、冬の乾燥時にはバチバチと音がする放電に悩まされる人も多いでしょう。

静電気を防ぐためにはアースをとる、環境を加湿するといった方法もありますが、もっとも簡単な方法が「静電気防止スプレー」です。

静電気防止スプレーは、アルコールに界面活性剤を溶かしたものを噴霧します。

界面活性剤の親水基が線維や毛髪などの表面で水の膜をつくることにより、電気を空気中に逃がしてしまうアースの役目をすることが、もっとも大きな作用です。

ほかに、界面活性剤で滑りやすくして摩擦を減らすことにより、静電気の発生を抑える役目などもあります。

静電気防止をうたう柔軟剤は、合成繊維に界面活性剤を付着させることによって帯電を防ぐのです。

1-2-8. 消毒・抗菌作用

界面活性剤の中で、次項の分類で紹介する「カチオン界面活性剤」と「両性イオン界面活性剤」には、消毒・抗菌作用があります。

消毒関連の薬剤で、「逆性石けん」や「逆性石けん液」と呼ばれるものがあります。

「逆性石けん」はカチオン界面活性剤のことで、石けんという名がついていても、洗浄力はほとんどありません。

石けんや合成洗剤の多くは、水に溶けるとマイナスの電気を帯びます。

この状態を「陰イオン(アニオン)」と呼び、この性質をもつ界面活性剤を「アニオン界面活性剤」といいます。

一方、逆性石けんは、水に溶けるとプラスの電気を帯びて「陽イオン(カチオン)」の状態になるので、石けんとはプラスとマイナスが逆ということから、この名で呼ばれるのです。

逆性石けんは、プラスの電気を帯びているので、マイナスの電気を帯びているものに引き寄せられる性質があります。

この性質は「電気的吸着」と呼ばれます。

微生物のタンパク質はマイナスに帯電しているので、逆性石けんのプラスイオンが細菌やカビの細胞表面に吸着し、親油基が細胞内に入って破壊します。

逆性石けんは、石けんと一緒に使用すると、性質を打ち消し合って洗浄力も殺菌力も失われてしまいますから、手の消毒などに使用する際は、石けんで手を洗って、よく洗い流してから使用します。

しかし、石けんによる手洗いで細菌は95%落ちるといわれているので、通常の生活にはあまり消毒・殺菌の用途はありません。

病院などの入り口で手を消毒する用途で使われますが、細菌とは細胞壁の構造が違うウイルスには、逆性石けんの殺菌効果はありません。

2. 水に溶けたときの性質による分類

数千種類もある界面活性剤には、主に3つの分類法があります。

・親水基が水に溶けたときの性質による分類

・分子の形による分類

・由来による分類

ここでは、界面活性剤の働きや特徴がもっともよくわかる「親水基が水に溶けたときの性質による分類」を解説します。

界面活性剤は、水に溶けてイオン(電気を帯びた分子や原子)になるものと、ならないものがあります。

イオンになるものをイオン性界面活性剤と呼び、さらに3つに分類されます。

・マイナスイオンになる「アニオン界面活性剤」

・プラスイオンになる「カチオン界面活性剤」

・マイナスとプラスの両方になれる「両性イオン界面活性剤」

水に溶けてもイオンにならない(電気を帯びない)ものは、「ノニオン(非イオン)界面活性剤」に分類されます。

2-1. アニオン界面活性剤

アニオン界面活性剤は、洗浄力が強く、泡立ちがよいのが特徴で、石けん、洗剤、洗顔料、シャンプーなどの洗浄成分に用いられており、生活に欠かせない界面活性剤となっています。

石けんは人類が初めて使ったアニオン界面活性剤ですが、1950年代には電気洗濯機の普及にともない、石けんよりも水に溶けやすく優れた洗浄力を発揮する、アニオン界面活性剤の合成洗剤が開発され、大量に使用されました。

合成洗剤は分解しにくいので、河川が泡だって環境汚染が社会問題となり、キッチン用洗剤の安全性なども問題視されました。

その後、微生物によって分解されやすくて、低刺激のアニオン界面活性剤が研究され、今では天然由来の界面活性剤の開発も進んで、安心して使える洗剤や洗顔料などに利用されています。

2-2. カチオン界面活性剤

消毒・抗菌作用の項で解説したように、カチオン界面活性剤は殺菌力が強いので、消毒液や、抗菌作用をもつ頭髪用化粧品、制汗剤などに用いられます。

カチオン界面活性剤は水に溶けるとプラスの電気を帯びるので、ヘアリンスやトリートメント、衣料の柔軟剤に使用すると、プラスイオンが髪のタンパク質や繊維のセルロース(糖質の一種)に吸着して空気中の水分を引き寄せ、静電気の発生を抑えるとともに、パサつきを抑えてやわらかくします。

細胞膜や毛髪など、生体成分の表面はマイナスの電気を帯びているので、カチオン界面活性剤は皮膚に吸着しやすく、肌への刺激性が強くなりがちです。

アニオン界面活性剤同様に、カチオン系も人や環境にやさしい天然由来の素材が研究開発されています。

2-3. 両性イオン界面活性剤

親水基にアニオン(マイナス)とカチオン(プラス)の両方を併せもつ界面活性剤が、両性イオン界面活性剤です。

溶液が酸性になるとカチオンとなり、アルカリ性になるとアニオンになる性質があり、中性の状態ではノニオン界面活性剤の性質を示すので多用性があります。

洗浄力、殺菌力、柔軟効果、帯電防止効果などを併せもつ両性イオン界面活性剤は、単体では作用が弱いのですが、ほかの界面活性剤と配合しやすいので、補助成分として使用されます。

少量の添加で効果が上がる機能性の高さと、皮膚への刺激性が弱いことが特徴で、化粧品や洗顔料、シャンプーなどの添加剤として活用されています。

メーカーにとっては、アニオン系やカチオン系よりも分子構造が複雑なので、コストが上がってしまうという問題があります。

2-4. ノニオン界面活性剤

水に溶けたときに、イオン化しない親水基をもつタイプがノニオン界面活性剤です。

親水性と親油性のバランス調整が容易で、水溶性から脂溶性まで幅広い性質をカバーすることが可能なので、可溶化、乳化、分散安定化、洗浄性、安全性、低刺激性など、様々な機能を容易にもたせられるのが特徴です。

化粧品の用途が広く、化粧水、乳液、クリーム、乳化型ファンデーションなどに用いられます。

また、天然物質以外で、食品への使用が認められている界面活性剤は、すべてノニオン界面活性剤です。

そのほか、塗料などの分散剤や金属加工油としても用いられます。

3. そのほかの分類

界面活性剤には、そのほかの分類法として、分子の形によるものと、由来によるものがあります。

3-1. 分子の形による分類

普通の界面活性剤の分子が、マッチ棒の頭部に親水基、軸の部分に親油基をひとつずつもっていることは、すでに解説しました。

効率を高めるため、ひとつの分子にふたつの親水基や親油基をもたせたものを「ジェミニ型界面活性剤」、より多くのマッチ棒を束ねたような構造のものを「多鎖・多親水基型界面活性剤」と呼びます。

また、普通の界面活性剤は分子が集まってミセルをつくりますが、ひとつの分子でミセルと同じ構造をもつようにしたものを「高分子型界面活性剤」と呼びます。

3-2. 由来による分類

由来による分類は、「合成界面活性剤」か、あるいは「天然系界面活性剤」かという分類です。

天然系界面活性剤の代表的なものには「レシチン」や「サポニン」があります。

レシチンは親水性と親油性の両面をもつ両性イオン界面活性剤で、卵黄や大豆から得られるリン脂質です。

レシチンは、医薬用や樹脂などにも利用されますが、化粧品の乳化剤として乳液やクリームなどにも配合されて、さっぱりした使用感と、皮膚をやわらかくして栄養を与える「エモリエント効果」をもたらします。

リン脂質は細胞膜の成分で、水に溶けると親水基同士、親油基同士が集まった「リポソーム」と呼ばれる構造をつくり、化粧品の美容成分を皮膚に浸透しやすくする作用もあります。

多くの植物から抽出されるサポニンは、古くから界面活性剤として使われてきた成分です。

近年は、「バイオサーファクタント(生物系界面活性剤)」の研究開発が急速に進められています。

バイオサーファクタントは、ほとんどが微生物によって分解されるので、環境型界面活性剤として注目されています。

まとめ

多機能な界面活性剤は、生活に欠かせない物質です。

かつては、強い洗浄力や脱脂力を優先させたために、皮膚に強い刺激を与えるものや、アレルギーの原因になるものなどが使用されていました。

しかし今日では、安全性に問題がある界面活性剤は、メーカーが自主的に排除しています。

安全性の疑わしいものは最小限の使用に抑えるか、機能が多少劣っても代替品を使う、分子量を大きくして皮膚への影響を抑えるといった配慮がなされています。

化粧品やボディケアグッズには、マイルドな性質の低刺激型界面活性剤が多く登場しています。

少々泡立ちが悪い、洗浄力が少し弱い、肌にヌルつきが残るというように、機能面で多少劣っている点があっても、人と環境にやさしい製品を選びたいものです。

界面活性剤の技術は急速に進歩しています。

そうしたデメリットも、今後は次第に改善されていくことでしょう。

界面活性剤については、「界面活性剤とは~知っておきたい界面活性剤の基本~」でも詳しくご紹介していますので、ご参考にしてくださいね。

【参考資料】

・『トコトンやさしい界面活性剤の本』 日刊工業新聞社 2010年

・『コスメティックQ&A辞典』 中央書院 2011年

・日本界面活性剤工業会 web site

http://www.jp-surfactant.jp/

・石鹸百科 web site

https://www.live-science.com/